- 2025-09-25

※本記事にはプロモーションが含まれています。

AI時代のスキルの賞味期限と人材戦略:4年で陳腐化するキャリアの現実

ビジネスの現場では、AI技術の進化とともにスキルの賞味期限が劇的に短縮されつつある。かつては10年通用した専門スキルが、今や4年足らずで陳腐化するとも言われており、これは企業の人材戦略や個人のキャリア形成に深刻な影響を与えている。

特にChatGPTなどの生成AIの普及により、知識の「使い方」や「価値」が変容し、従来の経験や職能だけでは通用しない時代が到来している。そうした変化の波に適応するためには、個人も企業も、継続的に「学び続ける力」を育むことが不可欠である。

本記事では、スキルの陳腐化が加速する理由、そしてそれにどう対応すべきかを明らかにしながら、AI時代を生き抜くための人材戦略と学びの在り方を探っていく。

スキルの賞味期限が短くなる時代の本質

現代は、AIとテクノロジーの急速な進化により、スキルの賞味期限が極端に短くなる「変化の時代」に突入している。かつてのように、一度習得した知識や技術が10年、20年と通用する時代はすでに終わりを迎えた。今では、習得したスキルが3〜4年で陳腐化する可能性すらあり、それに伴い「価値ある人材」の定義も大きく書き換えられている。

企業や社会はこの流れを無視できず、仕事の設計や人材の活用を抜本的に見直す必要がある。また、AIによる代替が進む中、従来の業務だけに固執する姿勢は、働く個人にとっても大きなリスクだ。現代は、「学び続ける力」や「新しい知識への適応力」が、キャリアを構築する上で不可欠となっている。

さらに、2025年に向けて経済構造や雇用のあり方も変化しており、職業寿命そのものが短命化している今、「継続的学習」は社会全体の命題といえる。

なぜ現代ではスキルが「4年」で使えなくなるのか?

スキルの陳腐化が加速している理由は複数あるが、特に以下のような要因が大きく影響している

- 技術革新のスピード:AI、クラウド、IoT、ノーコードツールなど、数年で主流が変わるため

- 仕事のデジタル化:多くの業務が自動化・効率化され、「人がやるべき仕事」が変わってきている

- 働き方の多様化:リモートワークや副業など、キャリアの選択肢が広がっているため

また、企業側のニーズも変化しており、即戦力として機能するスキルは「最新であること」が前提となっている。このような環境下では、3〜4年で学び直すことが前提のキャリア設計が必要不可欠となる。

加えて、日本社会では「年功序列」から「成果主義」への移行も進んでおり、自身のスキルを定期的にアップデートできる人材こそが、今後のビジネス社会で「通用する人」となる。

AIと自動化が変える人材の価値と会社の戦略

AI技術と業務自動化の進展により、人材の価値はこれまでと異なる軸で評価されるようになってきた。特に、会社にとっての競争優位性は、もはや単なる「経験年数」や「専門性」に依存しない。今、必要とされているのは、変化への柔軟な適応力と、学びを続ける姿勢を持った人材である。

AIによって代替可能な業務が増加する一方で、「人間にしかできない仕事」の重要性も浮き彫りになっている。たとえば、クリティカルシンキング、対人関係スキル、課題発見力といった能力は、AIには模倣できない独自性を持つ。企業はこれらのスキルを持つ人材を評価し、育成する方向に舵を切っている。

また、人事戦略そのものが見直され、終身雇用や年功序列ではなく、スキルベースでの採用・配置が進んでいる。組織内での「学習機会の提供」や「リスキリング支援」は、今や経営課題の一つとされており、持続可能な成長のためには社員のスキル更新を前提とした制度設計が求められている。

企業は人材戦略をどう見直すべきか?

企業が現代において成果を出し続けるためには、以下のような人材戦略の再設計が必要とされる

- 学び続ける人材の評価基準の明確化

- リスキリング/アップスキリングを支援する制度の構築

- AIと人間の役割分担を前提とした業務設計

- 多様な働き方に対応する柔軟なキャリアパス

特に注目されるのは、社内教育の「実践」重視への転換である。従来の座学型研修から脱却し、プロジェクトベースや現場での「学びながら働く」環境整備が鍵を握る。

さらに、経営層はマーケティングや戦略立案など、直接AI化が困難な分野における人材配置を最適化する必要がある。今後は、「自ら学び続ける社員」を育成できる企業こそが、変化の時代を生き抜く鍵を握るだろう。

キャリア構築に必要な学びの持続力

現代のビジネス環境においては、「学びの持続力」が個人のキャリアを左右する大きな要素となっている。テクノロジーの進化や市場ニーズの変化が激しい今、自分のスキルを時代に合わせて柔軟にアップデートし続ける力が求められている。

人生100年時代において、一度身につけた知識だけで働き続けるのは極めて困難だ。むしろ、定期的に新しい分野や異なる視点を取り入れていくことが、長期的なキャリアの安定と成長に直結する。

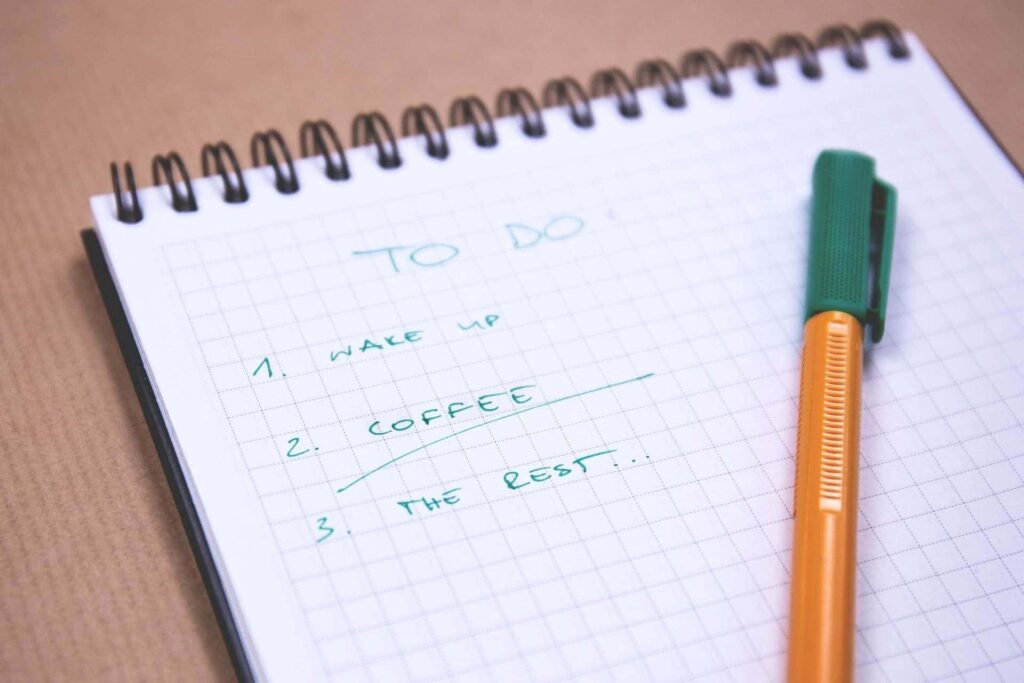

特に注目すべきは、限られた時間の中でどのように学ぶかという「学習設計」の視点である。日々の仕事の中に学びの機会を組み込むことで、実践を通じて深い理解と応用力が養われる。

また、「自分にとって何が本当に必要な知識か」を見極める力も重要であり、情報が過多な現代では、単に学ぶだけでなく「取捨選択する知性」が問われている。

学び続ける力が人生100年時代を生き抜く鍵

以下のような能力が、「学び続ける力」を高め、人生を通じて活躍できる人材へと成長させる

- 自己認識力:自分の強み・弱み・価値観を理解し、必要なスキルを明確化する

- 計画的なリスキリング:目先の業務だけでなく、長期視点でのキャリア設計を意識する

- 習慣化された学習行動:毎日の中で学びを継続する「仕組み」を持つ

- 他者との協働学習:チームやコミュニティを通じて多様な視点を吸収する

現代では、「一度学べば終わり」ではなく、「学び続ける姿勢」そのものがキャリアの価値を高める要素となる。これは単に知識の蓄積ではなく、「変化を受け入れ、進化し続ける力」に他ならない。

スキルの陳腐化に備える個人の戦略

スキルが数年で陳腐化する時代において、キャリアを守り伸ばすためには、個人としての戦略を持つことが不可欠である。技術や働き方の変化にただ流されるのではなく、自分自身の「学ぶ力」を磨き、常に次のステージを意識した行動を取ることが求められている。

そのためには、まず基礎的な思考力を育て直す必要がある。時代や業種が変わっても通用する「考える力」は、どの分野でも応用が利く汎用スキルであり、特定の資格やツールよりも長く価値を保ちやすい。

また、学習の継続性を確保するためには、日々のスケジュールに「少しずつ学びを積み上げる習慣」を組み込むことが現実的かつ効果的である。例えば、毎月1冊のビジネス書を読む、週に1回オンライン講座を受けるなど、小さな実践の積み重ねが大きな成長をもたらす。

「学ぶ力」を持つ人がキャリアで勝ち続ける理由

学ぶ力を武器にできる人材は、以下のような点で他者と差をつけることができる

- 変化への耐性が強い:新しい技術や方針に柔軟に対応できる

- 新たな分野への移行が容易:一つの業界が衰退しても他分野へスムーズに移行できる

- 環境に左右されない:自ら学ぶ力がある人は、どこでも価値を発揮できる

- チャンスに強い:新たなビジネスやプロジェクトへの参加機会を活かせる

さらに、「学びを続ける姿勢」は企業や上司からの信頼にも直結し、昇進・異動・独立などさまざまなキャリア機会を引き寄せる要素にもなる。今後も、スキルより「学び方」が問われる時代が続く中で、自らの「学ぶ力」を磨くことこそが、最大のキャリア資産となるだろう。

スキル更新を支える会社と社会の役割

スキルの賞味期限が短くなる中で、個人の努力だけでは限界がある。そこで重要になるのが、会社や社会全体としての支援体制の整備である。企業が従業員に「学び続ける機会」をどれだけ提供できるかが、組織の持続可能性を左右する要素になっている。

近年、先進企業ではラーニング・カルチャー(学習文化)を戦略的に構築する動きが強まっている。具体的には、以下のような取り組みが増えている

- オンライン学習プラットフォームの導入(例:Udemy、LinkedIn Learningなど)

- 業務時間内での学習許可制度

- 社内メンター制度やピアラーニングの推進

- 資格取得支援や補助制度の拡充

また、行政レベルでもリスキリング支援への投資が始まりつつあり、デジタル人材育成や職業訓練の拡充が進んでいる。これは単に個人のキャリア維持だけでなく、社会全体の労働力の質を保つために不可欠な戦略だと言える。

変化する仕事環境に対応するための支援とは?

職場のあり方が変わる中、企業が提供すべき支援には、以下のような方向性が求められる

- 柔軟なキャリア設計のサポート:異動や副業、ジョブローテーションなどを通じて多様な経験を積ませる

- 心理的安全性の確保:失敗を恐れず学び直せる風土を整える

- 自己主導の学習機会の推奨:社員一人ひとりが「自ら学ぶ姿勢」を評価する文化の構築

- 多世代対応の研修制度:若手だけでなく中堅・シニア社員への再教育プログラムも整備

これらの取り組みは、企業と個人の間に新しい信頼関係を築くことにもつながる。スキルを育てる場が「学校」から「職場」へとシフトしている今、職場こそが最大の「学びの場」であるという認識が必要だ。

まとめ:ビジネスパーソンに求められる行動とは

AIの進化と技術革新が加速する時代において、スキルの賞味期限は確実に短くなっている。もはや、一つの専門性に依存したキャリアはリスクとなり、継続的な学びと柔軟な適応力が生涯にわたる価値を生み出す鍵となる。

企業においては、人材の成長を支える戦略的な環境整備が求められ、個人においては「学び続ける姿勢」が新しい時代のスタンダードとなっている。これは一時的なブームではなく、キャリア構築における根本的なパラダイムシフトである。

そのため、本記事で述べてきたような「変化への構え」「学ぶ力の強化」「会社との協働的成長」の3点は、今後のキャリア形成における必須要素だ。特に重要なのは、「未来のことを考えてから動く」のではなく、「動きながら未来を考える」という姿勢である。

今この瞬間から、小さくても何か一歩を踏み出すことが、未来の自分を形づくる。たとえそれがわずかな読書や、1時間のオンライン講座であっても、それは確実に「キャリアの寿命」を延ばす行動である。

FAQs

スキルの賞味期限が短くなる背景には何がありますか?

AI技術の進化、仕事の自動化、業務内容の変化などがスキルの陳腐化を加速させています。特に2025年以降は、デジタルスキルの更新が求められる場面が急増する見込みです。

社会人が学び直すにはどのような方法がありますか?

オンライン学習、副業を通じた実践経験、社内研修制度の活用などが効果的です。短時間で効率よく学ぶには、自分に合った基礎→応用→実践のステップを意識するとよいでしょう。

スキルの更新は何年ごとが理想ですか?

現在のビジネス環境では、3〜4年を目安にスキルの再点検・更新を行うのが効果的です。技術や業界によっては、毎年のアップデートが必要なケースもあります。

キャリアにおける「学び続ける力」とは何を指しますか?

これは、新しい知識を自ら選び取り、継続して学び、実践する能力を指します。変化の激しい時代を生き抜くための「必須スキル」として、今後さらに重要性が高まります。

会社は従業員のスキル更新にどのように関わるべきですか?

企業は環境提供者であるべきです。リスキリング支援、学び直しの時間確保、心理的安全性の構築など、社員が安心してスキルを磨ける制度設計が求められています。